用台語說台灣的歷史音檔

「台灣地方自治聯盟」是由「台灣民眾黨」出走的右翼知識菁英所成立的政治團體, 主張在合法的前提下,追求地方政治的改革,是1920年代非武裝抗日運動最後的一股力量。

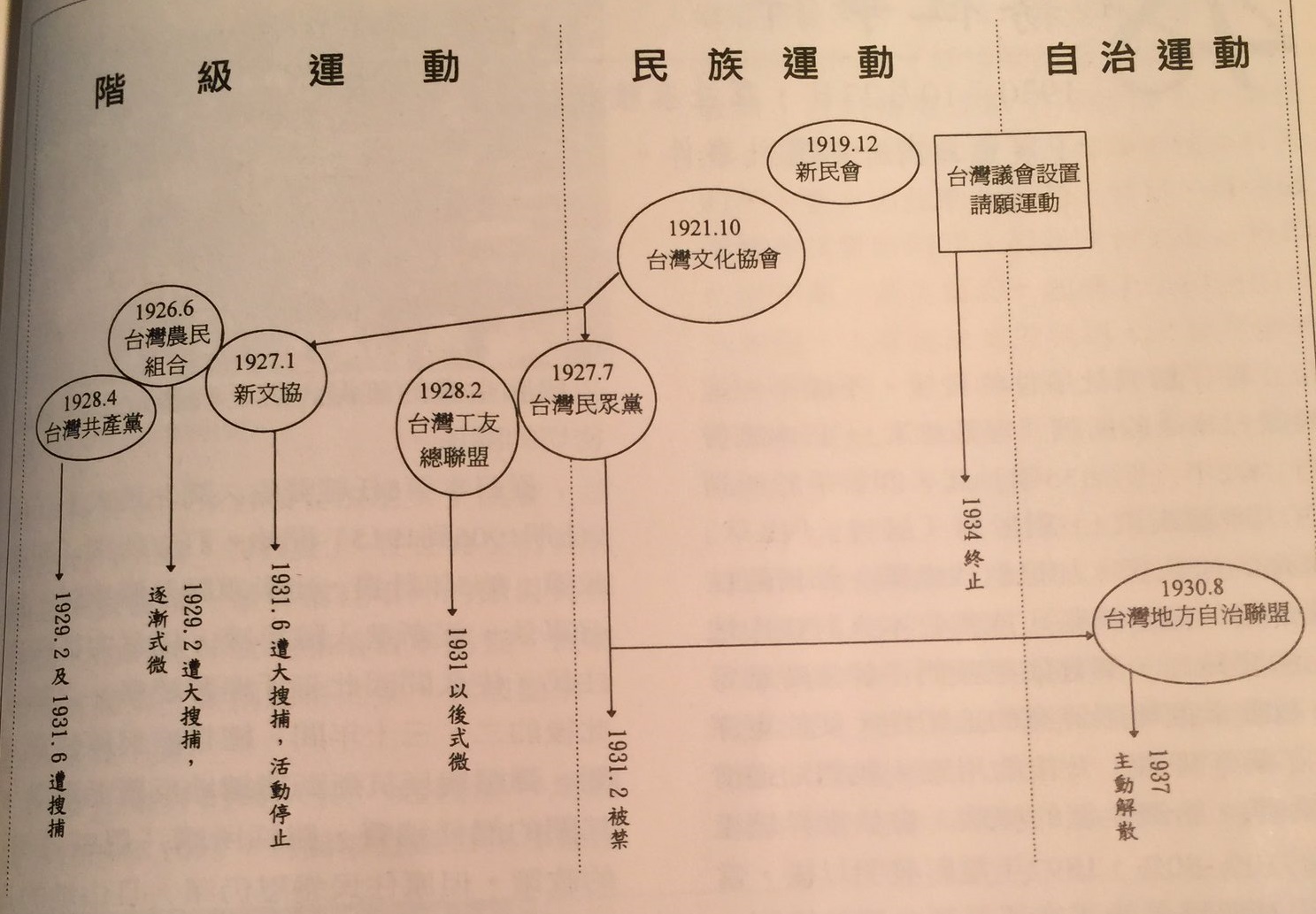

1927年,「台灣民眾黨」成立以後,隨著台灣局勢的演變,工農運動漸成社會運動的主流 。蔣渭水領導下的民眾黨,積極發展勞工運動,也與簡吉領導的「台灣農民組合」取得連繫與合作,引起黨內 右派分子的不滿,認為蔣渭水的路線「有違黨則」。

1930年1月,楊肇嘉自日本東京返台後,積極鼓吹「地方自治改革」, 2月,林獻堂、林伯壽、蔡培火、羅萬俥、蔡式穀等人聚會,討論 另組政治團體,與蔣渭水領導的民眾黨區隔。民眾黨得知消息,於3月份的中央委員會議中做出決議: 「凡是黨員不得參加黨以外之政治結社及為其發起人」,希望阻止內部分裂,然而仍然無法挽回, 雙方終於正式決裂。

8月17日,「台灣地方自治聯盟」正式成立,以林獻堂為議長及顧問,楊肇嘉等五人為常務理事。 這個政治團體成立的最大特色是強調單一目標,即「促進地方自治制度的實施」,而且容 納在台灣的民間日本人參加,以淡化民族運動的色彩,純粹訴求落實民主,改革台灣現行的地方政治制度。(參考資料:http://www.tonyhuang39.com/tony0582/tony0582.html)

成立後即於全島24個地方巡迴演講,鎖定「施行地方自治」此單一議題,主張確立民主主義,採取合法手段,以爭取政治自由與地方自治。

1931年(昭和6年),日本殖民政府大舉鎮壓台灣的政治、社會團體,無論台灣民眾黨(1927-1931)、新文協(1927-1931)、台灣共產黨(1928-1931)、台灣農民組合等組織皆被查禁,唯獨台灣地方自治聯盟還能正常運作。自治聯盟亦曾派員參加1935年(昭和10年)第一屆市會及街莊協議會員選舉,成績不錯。之後日本軍國主義抬頭,台灣民眾黨、新文協、台共等組織人員紛紛遭到搜捕。1936年(昭和11年),發生「祖國事件」。1937年(昭和12年)7月15日台灣地方自治聯盟舉行「第四屆聯盟大會」,眾幹部決議解散組織。(參考資料:https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%9C%B0%E6%96%B9%E8%87%AA%E6%B2%BB%E8%81%AF%E7%9B%9F)

日本時代社會運動團體的左右光譜